|

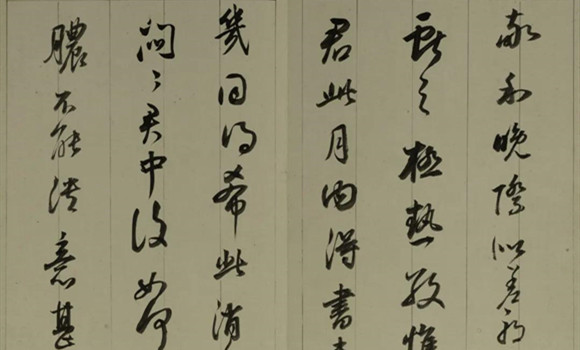

在中国美术史上,约定俗成的绘画分类主要有两种:一种是按照绘画的对象划分,可分为人物画、山水画、花鸟画;一种是按照绘画者的身份划分,可分为“画工画”“文人画”“院体画”。在上述的类别划分中,无论是从理论还是从实践来看,最让学术界担忧的要属“文人画”。造成这一结果的原因很多,厘清文人之画与“文人画”之间的关系尤为关键。 王维(传) 《雪溪图》 董其昌《山水图》 传承中的文人之画 在中国的传统文化中,“文人”的定义有丰富的内涵。宽泛来看,有一定知识的人均可称为文人,会作诗文的人更是文人。但“文人”在中国早期的封建社会中却是个特定概念,有严格的界定。封建社会的早期,有“四民”社会之说,即士、农、工、商。他们是封建皇权之下的领导阶层,既有地位,又有尊严。“四民”之首之“士”,随着时代的发展逐渐演变为介于官与民之间的一个特定阶层。从历史渊源来看,“士人”就是后来文人的统称。诚如卢辅圣在《中国文人画史》中所说:“文人是中国古代所独有的一个社会阶层,其前身是‘士’,所以也称‘士人’‘士夫’或‘士大夫’。士作为独立的阶层始于春秋时期。春秋之前,有一定知识的人是‘巫’‘史’。巫、史都属于贵族。而士,则是失去贵族身份的知识分子。”士人演变到文人,经历了漫长的历史。这个过程中,最为显著的特征是贵族尊严的逐渐消亡。士人尊严散失的最好慰藉是与画结缘。当然,与画结缘只是部分士人的选择。尽管是部分,士人之画却日益爆发出强劲的生命力,留下了众多的传世作品。随着社会文化的逐步发展,“士人”之谓逐渐被“文人”取代,因而士人之画也就成为了文人之画。既然有文人之画,相对应的就会有非文人之画。而事实是,中国绘画史对此从来没有一个确切的划分。不过,有几个关键点必须引起重视。首先,文人之画是具有“文人”身份与地位的;其次,文人之画是注重情感表达的;再次,文人之画的主流是非功利性的。张同标《中国美术史》称:“传统文人有自己独有的价值取向,在庙堂与江湖之间并不偏废,但总是‘处江湖之远’的时候居多,独善其身,高尚其志,形成了独特的人格形象。这一形象几乎得到了各阶层的共同尊重。” 当然,或许非文人之画也有上述特征,只是在历史的演变中逐渐疏离,凝聚成新的美术内涵了。魏晋南北朝时期在中国美术发展史上具有崇高的地位,被后世称为“艺术的自觉时代”。这一时期不仅诞生了彪炳画史的顾恺之、陆探微,后续的张僧繇、曹仲达也同样英名显赫。虽然他们当中有的至今没有发现可靠的绘画实物遗存,但他们在中国绘画史上的地位却是无人置疑的。遗憾的是,将他们的作品划分为文人之画还是非文人之画,至今也没有明确的判断。然而,这一时期文人自娱于画事却是有据可查的。张彦远在《历代名画记》中记载,东晋时期的王廙为了勉励王羲之学习绘画,曾画了《孔子十弟子图》赠送于他,并题词曰:“画乃吾自画,书乃吾自书,吾余事虽不足法,而书画固可法。”王廙、王羲之都是东晋时期著名的文人,虽然以书法名世,绘画似乎只是余事,但他们的绘画依然造诣非凡。这足以说明文人之画在中国美术发展传承中的独特贡献和历史地位。 “文人画”的发展及演变 “画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”(俞剑华《陈师曾》)生活于清末民初的陈师曾是迄今为止对“文人画”内涵界定、概念表述最为具体而全面的学者。他认为中国的“文人画”至少包括四个基本要素。一是“带有文人之性质”。也就是说,画的创作者首先要具备文人的特质。二是“含有文人之趣味”。主要是体现文人所具备的诗、书、画、印基本功的积淀。不一定面面俱到,但基本的素养不可或缺,并能恪守文人尊严。三是“不在画中考究艺术上之功夫”。中国画的画中功夫选项很多,“骨法用笔”“随类赋彩”“经营位置”等等不一而足。但陈师曾所指的画中功夫是从技法上考量的。技法、技巧之类应该是“画工画”的首选,或者说是非文人画必须重点恪守的。四是“画外看出许多文人之感想”。“文人之感想”指的是什么呢?当然是文人的精神。陈师曾言:“文人画首重精神,不贵形式,故形式有所欠缺而精神优美者,仍不失为文人画。”陈师曾对“文人画”的充分肯定和弘扬,在20世纪的中国美术界产生了重要的影响,对当时萎靡而混乱的中国画审美取向及中国画的传承、发展发挥了不可估量的重要作用,做出了杰出贡献。那么,究竟该如何看待“文人画”呢? 其实,“文人画”作为概念的提出最早源于明代的董其昌。董其昌在其著作《容台别集》中首次提及“文人之画,自王右丞始”。王右丞即王维,唐代著名的文人,被学界赞誉为“诗中有画,画中有诗”。遗憾的是,王维的传世画作极具争议,至今尚无定论。由此,对“文人画”之始的创作者也就产生了众多的解读。当代学者陈传席就认为,“王微可以说是‘文人画’的远祖。一是表现在他对于画‘怡悦情性’,要求‘望秋云,神飞扬;临春风,思浩荡。虽有金石之乐,珪璋之琛,岂能仿佛之哉’;二是表现在他对笔墨情趣的追求;三是王微将山水拟人化。”而另一位当代学者杨琪则提出了别样的观点:“‘文人画’的本质是‘逸笔草草,不求形似,聊以自娱’……‘文人画’的特征是‘文人画’本质的表现,大致为重文避野、重雅避俗、重淡避艳、重清避浊、重韵轻似、重拙轻巧、重书轻画等等。”从上述学者的研究中,我们可以看出,“文人画”基于某一人的创设是很难获得共鸣的,确切的产生时间也难以定论,可以说它是伴随着中国画的产生而产生、中国画的发展而发展的。不过,有一点是没有异议的——元代是中国“文人画”的繁荣期,大量的传世作品和众多的代表人物基本奠定了“文人画”在元代画坛的主体地位。为此,当代学者邵大箴说:“文人画自元代之后成为中国绘画的主流形态有其复杂的社会和文化的原因,它赖以生存和发展的美学思想是以张扬创作者主体性格即个性为基础的。文人画家用水墨手段率真地表达自己的内心世界,抒发自己真实的情感。它包含的写意性与抒情性,是中国传统绘画美术思想的发挥。它把以书法入画、以线为造型基础的表现方法发展到极致。” 经历了漫长的发展过程和历史演变,“文人画”在元代终于尘埃落定,体系基本形成,标准大致确立。然而,“文人画”无论是体系的形成还是标准的确立,都是植根于中国传统文化的土壤中,尤其与中国文学、书法的联系密不可分。自元代至明清,“文人画”始终在中国画的发展中占据着重要地位,众多的杰出代表和代表性画作以各种形式传播于世。清末之际,受文化思潮和西方绘画理念的冲击,“文人画”非议不断。陈师曾的《文人画之价值》虽然起到了一时凝聚共识的作用,但 “文人画”毕竟是中国封建文化体制下的产物,随着新中国的诞生,其历史使命告一段落,它业已成为中国文化发展中的一个特定符号,熔铸着无数文人墨客的笔墨情怀,其精神的光辉必将永恒。杨琪《你能读懂的中国美术史》称:“元明两代及清代初期是‘文人画’的繁荣期,其中最著名的文人画家是倪瓒、徐渭和八大山人。从八大山人以后,‘文人画’逐渐走向了衰败,最后到吴昌硕,‘文人画’完成了自己的历史使命。” 文人之画与“文人画”的异同及相互关系 从上述对文人之画与“文人画”的梳理,我们可以清晰地读知,它们二者既有联系也有区别。共同之处十分明显,差异之处也非常明确。 共同之处具体表现在:文人之画与“文人画”的前提和立足点首先明确了绘画创作的主体是文人。既然是文人的绘画实践,就有别于画工和宫廷画师的绘画创作。“文人”无论是历史概念还是时代的解读都是具有一定知识修为的人。他们绘画的出发点,功利性和政治性均是次要的,精神的内蓄和寄托是他们恪守的底线。 文人之画与“文人画”的差别主要有三点。首先,在中国画的发展、传承中,文人之画是源头,其伴随着中国画的产生、发展而延续。当文人之画逐渐被“文人画”取代时,“文人画”新的内涵和创作群体便已经十分明确了。其次,文人之画是基于士人画、士夫画、士大夫画的别称。随着历史的演变,士人、士夫、士大夫与文人已经成为完全不同的概念。再次,“文人画”的确立与形态表现主要在元、明、清三个朝代。至于其代表性画家以及作品如何解读,可谓仁者见仁、智者见智。可以说,清末民初陈师曾对“文人画”的提炼是具体而客观的,基本代表了学界共同的心声。虽然之后的学者多有研究和表述,但至今仍难获得共鸣。 文人之画从众人的视线淡出之后并没有消亡,在某种程度上依然支撑着“文人画”的成熟和发展。无论是高峰期的元代,还是式微期的清代,“文人画”创作者的主体均是源自封建统治下的士人。尽管他们后来或皈依佛教、或隐逸山林,成为自由的文人,从事着“文人画”的自娱,但他们“士”的经历乃至思想无法泯灭。正因为如此,学界时常无法厘清文人之画与“文人画”的界限。卢辅圣曾言:“乾嘉之际,‘文人画’的弘扬者们要获取‘文人画’之所以不同于非文人画的话语阐释的坚硬介质,已经比通过‘文人画’符号的表现以确证‘文人画’的存在困难得多了。”其所言的学界困惑大概就是缘于此因吧。 需要厘清的几个问题 无论文人之画还是“文人画”,有几个问题是必须要厘清的:一是起源,二是发展历程,三是历史定位。 文人之画在起源上似乎要清晰一些:它是伴随着中国画的产生而产生、成熟而逐步发展的。“文人画”基于某一人的创设缺乏足够的依据,在学理上也很难说得通。无论从理论还是实际的角度出发,画派或者画类的诞生与成熟都是一个渐进过程,是集体智慧的结晶,因而将“文人画”的诞生寄托在王微或王维个人身上,明显有失偏颇。 “文人画”的发展自然离不开文人之画的铺垫,文人之画可以视为中国画诞生与发展的重要渊源之一;但“文人画”的成熟则是在元代之后,它的历史要短于文人之画。 “文人画”虽然历史短暂,但影响巨大,不仅在中国的美术史上地位显赫,而且在世界绘画史上也占有一席之地。它的熠熠光辉不仅照耀了美术界,对整个艺术界、学术界的影响也是巨大的。当然,有关文人之画与“文人画”或许还有更多的关注点,但以上几个问题是不可回避的。 综上所述,文人之画与“文人画”既有区别也有联系,它们共同营造了中国画丰满的历史。因此,对二者进行梳理和解析于当代中国画的发展和创新依然具有重要的学术价值和启发意义。 |

腾讯微博

腾讯微博 新浪微博

新浪微博 网站地图

网站地图 手机站

手机站