|

“以形媚道,以道明智”概括了中国山水画的灵魂与终极使命。它源自南朝宗炳《画山水序》中“山水以形媚道”的经典论述,意指山水以其天然形态使“道”变得亲昵可感、熠熠生辉;而艺术家通过体悟和表现此“道”,又能启迪观者与自身的智慧。当代山水画家张仕森先生的创作,正是这一古老哲学思想在当下的生动实践与回响。

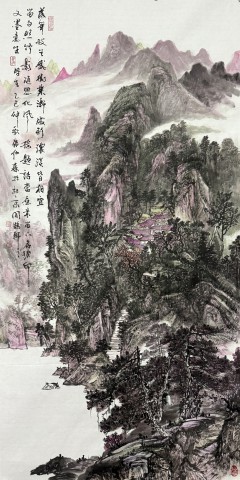

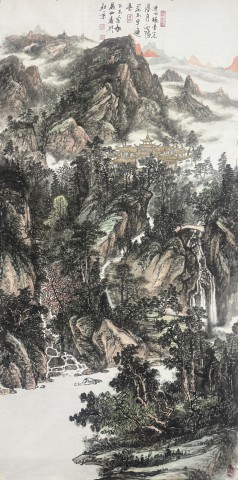

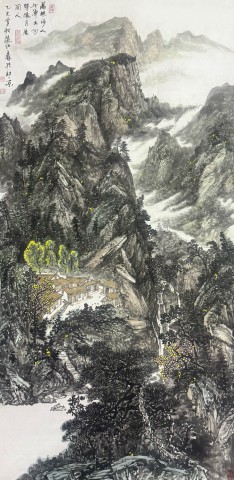

张仕森作品欣赏 “以形媚道”:笔墨山川作为“道”的显现,在中国哲学中,“道”是宇宙万物的本原与运行法则,它无形无象,却蕴含于一切有形之物中。山水,作为自然最宏大、最壮美的形态,被视为“道”最显性的载体之一。张仕森的山水画,绝非对景写生的简单再现,而是对天地之“道”的虔诚追寻与艺术呈现。 形为道役,非为形役,他的画作中,山川、云水、林木的“形”皆经过心灵的熔铸与提炼。其形态或许在现实中无从对应,却更符合山水的“理”与“性”,呈现出一种高度概括、凝练的“理想之美”。这体现了“得意忘象”的传统哲学观——笔墨形象是通往“道”的舟筏,而非束缚。 气韵生动,通天下一气,张仕森善于运用氤氲的墨气、流动的云水、苍润的笔墨,营造出画面中充盈流动的“生机”与“气韵”。这不仅是艺术效果,更是对庄子“通天下一气耳”哲学的视觉转化。世间万物皆由“气”构成并相互关联,画面中的气韵流转,正是宇宙生命律动的微观缩影。

张仕森作品欣赏 “以道明智”:在静观冥想中照见本心 “以形媚道”的创作,最终目的是为了“澄怀观道”,让创作者与欣赏者在与画中山水的神交中,获得心灵的涤荡与智慧的启迪。 营造“可游可居”的精神家园,张仕森的山水境界,宏阔中见幽微,磅礴中藏温情。画中常有点景的屋舍、亭台、舟楫,暗示着人的存在与栖息。这并非简单的点缀,而是构建了一个可供心灵栖居的理想化世界。观者神游其间,能暂时脱离尘世纷扰,进入一种“坐忘”、“心斋”的静观状态,从而涤除玄览关照内心。 在虚实中感悟宇宙真谛,中国哲学讲求“阴阳”、“虚实”相生。张仕森深谙此理,其画面经营大开大合,留白处皆成妙境。实处的笔墨是山川的脊梁,虚处的空白是云水、是天空、是气息流动的空间。这种“计白当黑”的处理,引导观者不只观看实在的物象,更去品味“无”中的“有”,于虚空处见深远,从而体悟“有无相生”的宇宙法则。 张仕森作品欣赏 张仕森的山水画,因而远不止于视觉美的创造。它是一场以笔墨为媒介的哲学实践。他“以形媚道”,将抽象的、形而上的“道”转化为可感、可游、可居的动人形象,进而引导我们“以道明智”,在审美的愉悦中沉静下来,观照自然伟力,反观自身内心,最终获得一种与天地精神相往来的豁达、通透与智慧。他的艺术提醒我们,中国最高的山水画,从来是“为道”而非“为技”的。它是一条路径,引领着我们穿越形象的迷雾,去触碰那个亘古不变的、至真至简的“道”,从而让我们的生命获得更深刻的慰藉与启迪。这或许正是其作品最核心的价值与魅力所在。

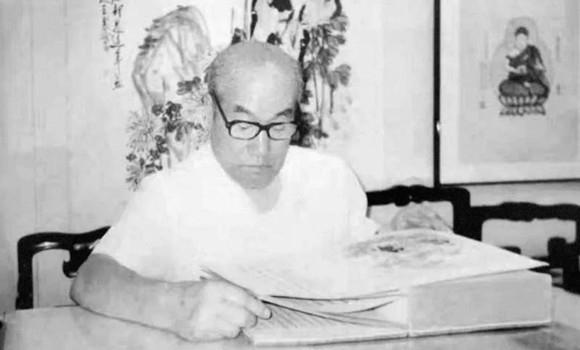

张仕森、中国农工民主党 党员、中国美术家协会全国美展评委库评委、中国美术家协会艺委会委员、中国林业文联美术家协会常务副主席、中国美术家协会会员、中央文史馆书画院研究员、中国人民争取和平与裁军协会第二、第三、第四届理事、原文化部艺术人才库评审专家、中央国家机关美术家协会常务理事、美中时报书画艺委会副主席、中国书法家协会注册高级教师、北京林业大学MBA研究生导师、泰国东方科技管理大学博士生导师、人民画院院长、百度百科艺术顾问等。 |

腾讯微博

腾讯微博 新浪微博

新浪微博 网站地图

网站地图 手机站

手机站